桭曕夛戞俆俆夞丒巎愓弰傝婒晫曇俹俉丒壓壓尒仌壓尒仌椺夛儗億乕僩

旤擹楬丒戝奯廻仌戝奯巗嶶嶔乮椺夛丒暯惉俀俈擭係寧係擔惏傟丒崱擔偺曕悢丗俀俈丆俉俆俆曕乯

(壓壓尒丗暯惉俀俇擭11寧侾1擔乮壩乯揤婥丗惏傟乯乮崱擔偺曕悢丗29丆524曕乯丂仛4寧係擔偺嶗僶乕僕儑儞偼偙偪傜偱偡丅

(壓尒丗暯惉俀7擭2寧21擔乮搚乯揤婥丗惏傟乯乮崱擔偺曕悢丗俀6丆444曕乯

嘆屵慜9帪俰俼戝奯墂廤崌丒9:10弌敪亜垽搯恄幮丒婒晫挰摴昗丒悈栧愳増偄偵撿壓亜暯榓嫶丒孈傝敳偒堜屗敪徦偺抧亜

孖壆岞墍乮帺暚乯亜戝奯忛戝庤栧愓亜戝奯忛搶憤栧愓乮柤屆壆岥栧愓乯亜旤擹楬戝奯廻榚杮恮愓亜戝奯忛戝庤栧愓亜

杮挰摴昗亜戝奯廻栤壆応愓亜戝奯廻杮恮愓亜斞徖梶嵵揁愓亜戝奯忛惣憤栧愓乮嫗岥栧愓乯亜慏挰摴昗亜廧媑摂戜偲

慏挰峘愓亜墱偺嵶摴傓偡傃偺抧仌婰擮娰亜慡徆帥亜悈栧愳亜墌捠帥亜戝奯忛搶栧亜戝奯岞墍乮拫怘乯亜昒挰栻栘峀応亜

悈栧愳丒奓妅嫶丒憤崌暉巸夛娰亜塣壨増偄亜惣岞墍乮媥宔乯亜戝奯丒堦媨慄亜旤擹楬奨摴丒墫揷偺忢栭摂亜峐悾愳慿忋亜

嶚栘岞墍亜妢朌偺棦旇亜杒岞墍亜戝奯墂亜夝嶶 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠)

丂戝奯忛搶憏栧愓乮柤屆壆岥栧愓乯乯偼丄仛暯惉俀係擭偺旤擹楬僂僆乕僋偺俫俹傪嶲峫偵偟偰偔偩偝偄丅

仛塇搰乣悅堜丒旤擹楬僂僆乕僉儞僌乮暯惉俀侾擭侾侽寧俁侾擔乯乮嶲徠乯仛旤擹楬儅僢僾乮壓婰嶲徠乯

仛旤擹楬扵嶔乮HP乯仛戝奯巗仛戝奯巗娤岝嫤夛仛戝奯巗奨恾仛慡堳廤崌乮戝奯岞墍乯

仛2012.11.24旤擹楬扵朘乮幨恀偺拞偵偼2012.11.24偺HP偺傕偺偑偁傝傑偡丅乯

俰俼戝奯墂廤崌001 |

戝奯墂慜偺庴晅奐応ok55001(4.4) |

悈栧愳偺婲揰丒垽搯恄幮006乮愳偼桸悈偑棳傟偰偄傞乯 |

婒晫挰摴昗010 |

巐婫偺楬丒悈怓偑悈栧愳乮塃丗杒乯乮儈僯墱偺嵶摴乯011 |

孖壆岞墍偺帺暚悈015 |

偙傫偵傖偔壆暥幍偲孈敳堜屗敪徦偺抧019 |

婱慏恄幮慜偺悈栧愳020 |

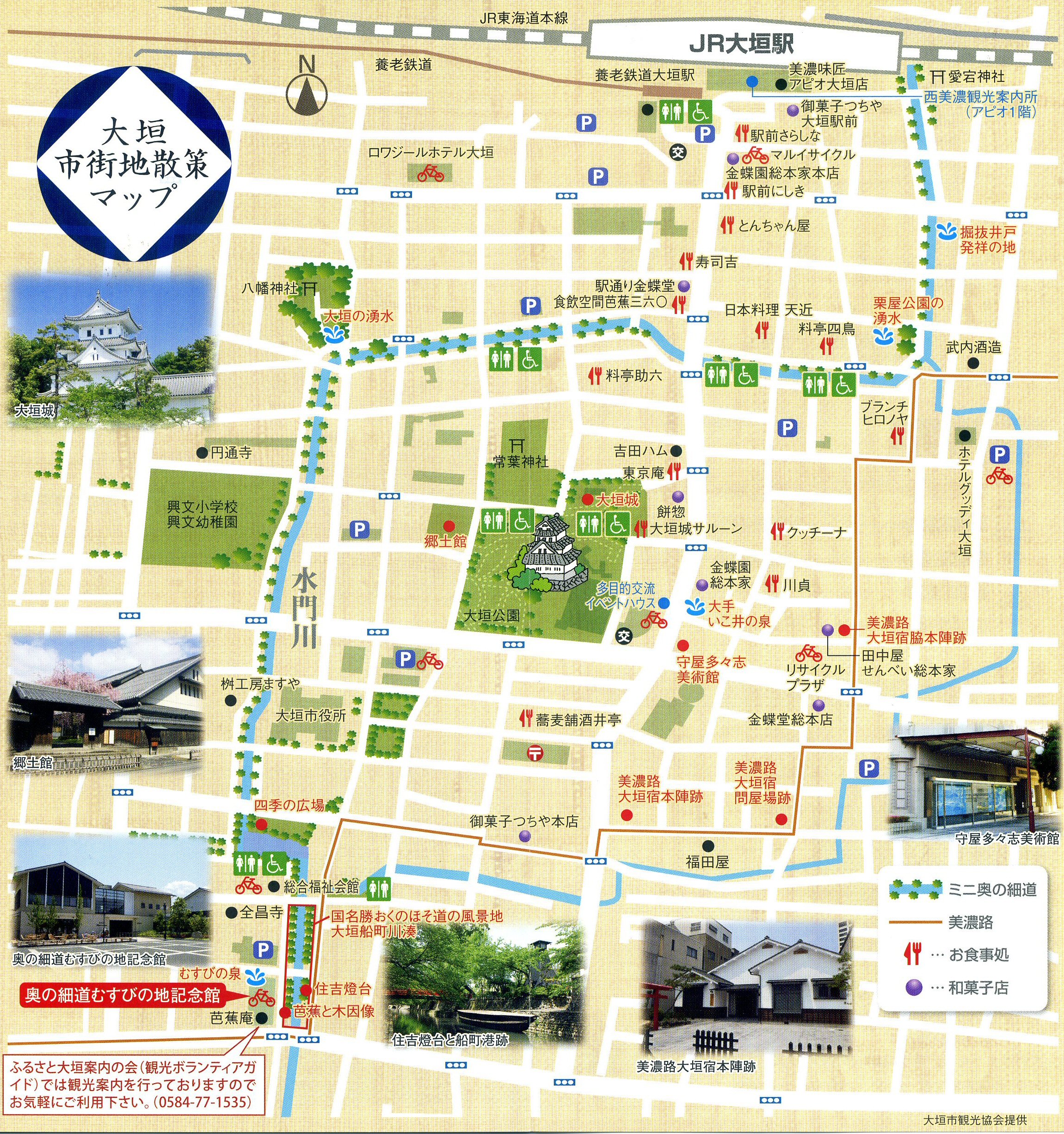

旤擹楬戝奯廻儅僢僾乮愒慄丗旤擹楬乯021 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) |

旤擹楬丒戝奯忛搶憤栧愓乮柤屆壆岥屼栧愓乯023 |

戝奯廻杮挰摴昗026 |

戝奯廻栤壆応愓027 |

旤擹楬偺戝奯廻栤壆応愓w102 |

杮挰摴昗乮嵍峕屗摴丂塃嫗摴乯104 |

柧帯揤峜屼嵗強愓030 |

仛戝奯廻杮恮愓丂033 |

仛戝奯廻杮恮愓ok55015(奐娰搚擔廽10-15晄掕婜)(4.4) |

仛戝奯廻杮恮愓乮忋抜偺娫乯ok55016(4.4) |

旤擹楬戝奯廻榚杮恮愓t105 |

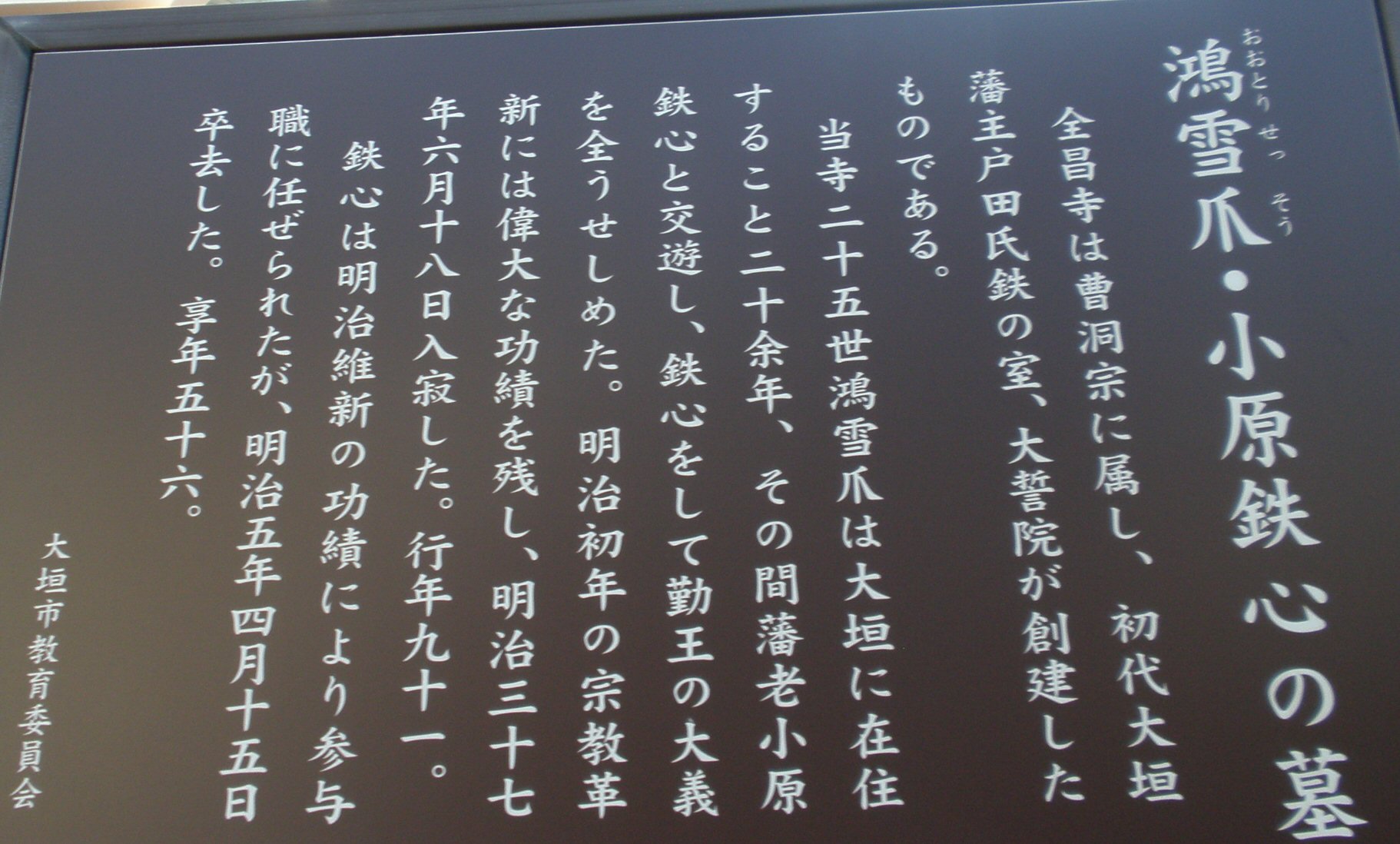

崅嶥応愓107 崅嶥応偼丄枊晎偐傜偺嬛惂傗捠払傪宖帵偡傞応強偱丄柧帯俇擭 乮1873擭乯偵攑巭偝傟偨丅 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) 戝奯廻夝愢乮wikipedia乯 戝奯廻乮偍偍偑偒偠傘偔乯偼丄旤擹楬偺廻応偱偁傞丅尰嵼偺婒晫導 戝奯巗偵偁傞丅 戝奯廻偼戝奯斔偺戝奯忛忛壓挰偱傕偁傞丅偙偺傛偆偵廻応挰偱偁傝 忛壓挰偱偁傞応強偼壛擺廻摍偑偁傞丅 戝奯廻偼惣岥乣搶岥傑偱偺挿偝偼栺2.9km丄嫗岥栧乮惣憤栧乯乣 柤屆壆岥栧乮搶憤栧乯傑偱偺挿偝偼栺1.1km偁傝丄戝婯柾側廻応挰 偱偁偭偨丅嫗岥栧偲柤屆壆岥栧偼桳帠偺応崌丄戝奯忛偺7売強偺栧偲 摨帪偵暵嵔偝傟傞巇慻傒偱偁偭偨丅 尰嵼偺戝奯巗偺抧柤偱偄偆偲丄揱攏挰乣杮挰乣抾搰挰乣昒挰乣慏挰 乣媣悾愳挰偑奩摉偡傞丅 戝奯巗偼偐偮偰偺戝奯廻偺楌巎丒暥壔傪棙梡偟偨宨娤傑偪偯偔傝 傪嶔掕偟偰偄傞丅 |

揷拞壆愾栞憤杮壠ok55010(4.4) |

奰梤慊偺榁曑ok55022(4.4) |

旤擹楬偵偁傞奰梤慊偺榁曑095乮仛Web嶲徠乯 |

昒挰栻栘峀応037 |

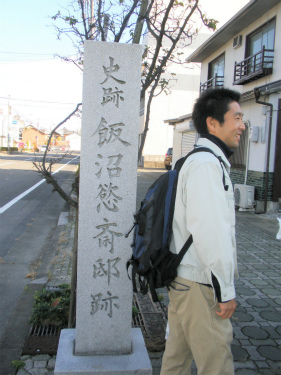

峕屗偺怉暔妛幰 斞徖梶嵵揁愓094 乮Wikipedia乯 斞徖 梶嵵 乮偄偄偸傑 傛偔偝偄乯 揤柧2擭6寧10擔 乮1782擭7寧19擔乯 - 宑墳尦擭塠5寧5擔 乮1865擭6寧27擔乯乯 偼丄峕屗帪戙偺堛壠偱 杮憪妛幰丅 乽儕儞僱乿偺怉暔暘椶朄 傪嵟弶偵嵦梡偟偨憪栘恾 愢傪弌斉偟偨丅 埳惃崙婽嶳乮尰嶰廳導乯 弌恎丅 |

斞徖梶嵵憸乮攚屻偼昒挰栻栘峀応乯036 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) |

巐婫偺峀応乮嵍丗擑偺嫶乯040 |

旤擹楬偵柺偟偨戝奯忛惣憤栧愓偺旇乮嫗岥屼栧愓乯042 |

旤擹楬偺慏挰摴昗乮嵍 峕屗摴丂塃 嫗傒偪乯044 |

廧媑岞墍偺峠梩047 |

廙塣偵棙梡偝傟偨彜慏ok55034乮4寧4擔乯 |

枮奐偺嶗乮悈栧愳乯ok55042乮4寧4擔乯 |

廧媑摂戜050 |

廧媑摂戜052 |

攎徳憸乮墱偼栘場憸乯057 |

偨傜偄慏偺慏拝偒応058 |

悈栧愳偺廙壓傝ok55057乮4寧4擔乯 |

廙壓傝ok55067乮4寧4擔乯 |

墱偺嵶摴傓偡傃偺抧婰擮娰乮攎徳惗抋370擭嵳奐嵜拞乯149 |

慡徆帥乮栘屗岶堯摍偲堐怴偺夋嶔傪偟偨彫尨揝怱偺曟偑偁傞乯154 |

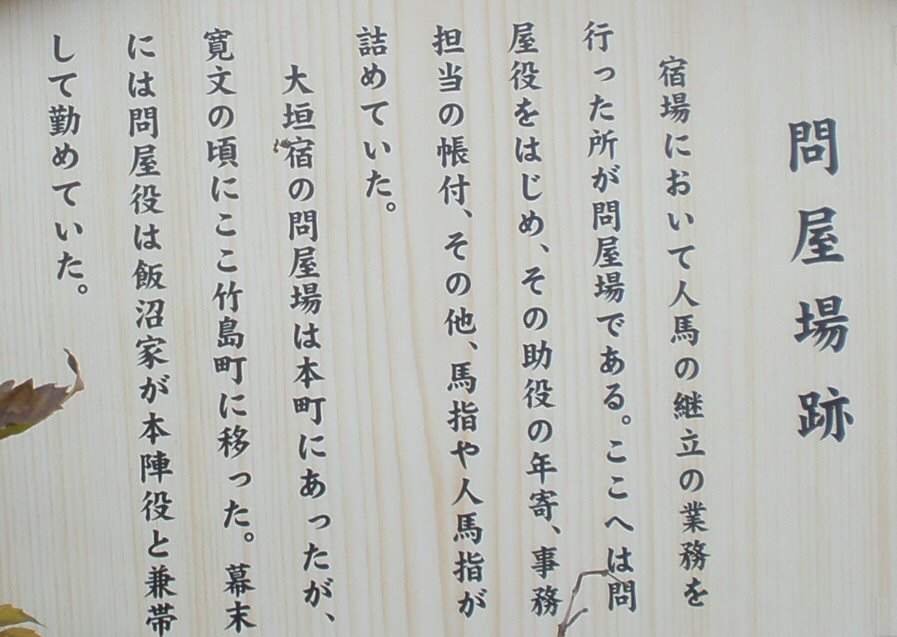

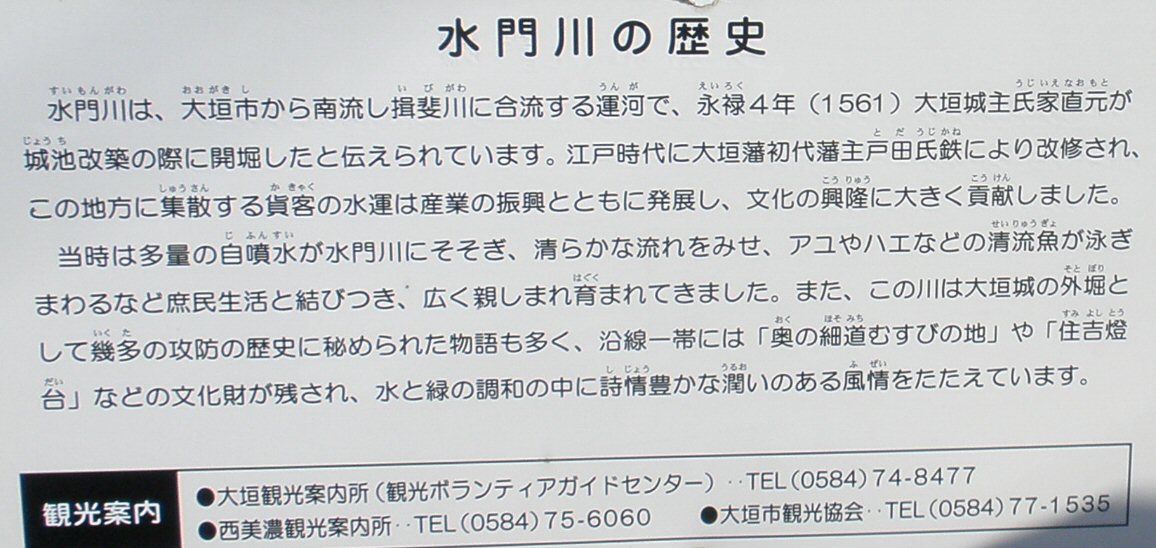

悈栧愳偺楌巎 w074 悈栧愳偼丄戝奯巗偐傜撿棳偟桲斻愳偵崌棳偡傞塣壨偱丄塱榎係擭 乮1561乯戝奯忛庡巵壠捈尦偑丄忛抮夵抸偺偲偒奐杧偟偨偲揱偊傜傟 傞丅 峕屗帪戙偵偍傛傃戝奯廫枩愇斔庡屗揷巵揝偵傛傝夵廋偝傟丄偙偺 抧曽偵廤嶶偡傞壿媞偺悈塣偼嶻嬈偺怳嫽偲偲傕偵敪揥偟丄戝奯偲 孠柤丒嶰壨娫偺暔帒傗恖偺桝憲偵戝曄側擌傢偄傪尒偣偰偄偨丅 枖丄暥壔偺嫽棽偵戝偒偔峷專偟偨丅摉帪偼懡検偺帺暚悈偑悈栧愳 偵拲偓丄惔傜偐側棳傟傪尒偣傾儐丄僴僄側偳惔棳嫑偑塲偓夞傝丄媣 偟偄楌巎偺拞偵弾柉惗妶偲寢傃偮偒丄峀偔恊偟傑傟堢傑傟偰偒偨丅 側偍丄偙偺愳偼丄戝奯忛偺奜杧偲偟偰婔懡偺峌杊偺楌巎偵旈傔傜 傟偨暔岅傕懡偔丄増慄堦懷偵偼崱傕側偍墱偺嵶摴寢傃偺旇丄廧媑 摂戜側偳楌巎傗暥壔嵿偑懡偔巆偝傟丄悈偲椢偺挷榓偺拞偵丄帊忣 朙偐側弫偄偺偁傞晽忣傪偨偨偊偰偄傞丅 塃偺幨恀乽扟栘場攐嬪摴昗乿乮掑嫕擭娫1684乣1688寶棫乯偵偼丄 乽撿偄偣丂偔傢側丂廫傝偝偄偛偆傒偪乿偲偁傞丅 仛(2012擭偺HP偐傜堷梡) (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) |

攎徳偺桭恖丄扟栘場攐嬪摴昗080 |

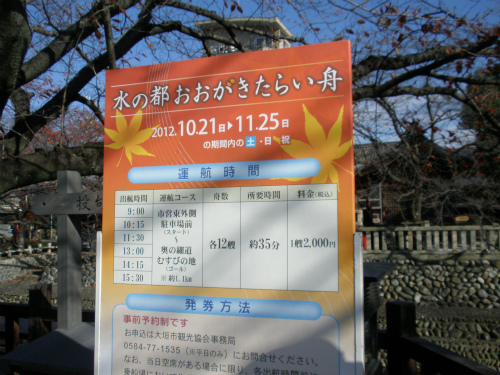

仛悈栧愳偵偍偗傞乭偨傜偄慏乭埬撪(2012擭偺HP偐傜堷梡)081 |

偨傜偄慏偑擌傢偭偰偄偨090 |

憘摯廆丂慡徆帥丂086 |

彫尨揝怱摍彫尨壠偺曟乮慡徆帥撪乯084 |

慡徆帥撪偵偁傞彫尨揝怱偺曟偺愢柧w083 |

墌捠帥嶳栧ok55085(4.4) |

弶戙斔庡丒屗揷巵揝岞偺曟強ok55091(4.4) |

屗揷壠斔庡偺曟強ok55093(4.4) |

敧敠恄幮偺桸悈ok55097乮堸椏悈乯(4.4) |

戝奯巗嫿搚帒椏娰偺掚墍164 |

戝奯忛丒忛妔柾宆乮嫿搚帒椏娰撪乯167 |

嫿搚帒椏娰撪丒屗揷巵揝岞166 |

斢廐偺戝奯忛偲擖忛偡傞屗揷巵揝岞乮2014.11.11乯086 |

斢弔偺戝奯忛偲擖忛偡傞屗揷巵揝岞乮2014.5.18乯173 |

戝奯忛083 |

戝奯忛082 |

柧帯俀俋擭偲戝峖悈偺愇拰181 |

柧帯俀俋擭戝峖悈偺悈埵傪帵偡184 |

戝奯忛偐傜塋徖廻偵堏偝傟偨揝栧愓187 |

戝奯忛杮娵偺忛妔恾188 |

巵揝岞婻攏憸慜偱慡堳廤崌ok55125(塃俀恖偼僈僀僪偝傫)乮4寧4擔乯 |

戝奯忛丒嶗丒巵揝岞ok55130乮4寧4擔乯 |

惣岞墍偱媥宔091 |

攎徳丒栘場堚愓093 |

峐悾愳101 |

墫揷偺忢栭摂乮峐悾愳増偄乯103 |

峐悾愳掔杊偺嶗偺嫄栘ok55144乮4.4乯 |

峐悾愳偺枮奐偺嶗偺嫄栘ok55145乮4.4乯 |

峐悾愳掔杊偺嶗偺嫄栘乮11.11乯106 |

妢栘岞墍113 |

偔偡偺栘乮妢栘岞墍乯t114 |

墿梩乮妢栘岞墍乯t115 |

妢朌掔偺嶗ok55150乮4.4乯 |

妢朌掔偺嶗ok55152乮4.4乯 |

妢朌偺棦偺旇118丂 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) |

戝奯墂杒懁偺峀応偱夝嶶幃126 |

戝奯巗奨恾丂 (仛僐乕僗儅僢僾嶲徠) 仛俿倧倫傊 |

|

旤擹楬戝奯廻埬撪 仛俿倧倫傊 戝奯廻杮恮愓偺嶥偵偼師偺傛偆偵偁傞丅 乽杮恮偼丄廻応偺傎傏拞墰偵埵抲偟丄偍戝柤傗媨壠丒岞壠丒枊晎栶恖側偳偺婱恖偑棙梡偟偨媥攽巤愝偱偁傞丅 丂戝奯廻杮恮偼丄塱榎偺崰徖攇尯屆廏幚偑抾搰挰傪奐偒丄偼偠傔偰杮恮傪憂棫偟偨偲揱偊傜傟傞丅埲屻丄杮恮栶偼丄曮楋屲擭乮堦幍屲屲擭乯 偵偼嬍壆壀揷摗暫塹偑嬑傔丄揤曐廫巐擭乮堦敧巐嶰擭乯偵偼丄斞徖掕嬨榊偑栤壆傪寭偹偰嬑傔偨乿 乽柧帯揤峜峴嵼強愓柧帯11擭乮1878乯10寧22擔柧帯揤峜偼丄搶奀丒杒棨屼弰岾偺婣搑丄旤擹楬戝奯廻偺媽杮恮斞徖晲塃塹栧揁偵攽傑傜傟偨丅 丂斞徖揁偼墲娨偵増偭偰撿柺偟丄庡壆偵偼忋抜偺娫丒壓抜師偺娫丒壠榁偺娫丒戜強摍偺彅幒偑攝偝傟丄側偐偱傕柧帯揤峜偑攽傑傜傟偨 亀忋抜偺娫亁偼丄墱掚偵柺偟偨彂堾憿傝偺戝曄晽奿偺偁傞8忯娫偱偁偭偨乿(Web嶲徠) |

|

| 搶憤栧乮柤屆壆岥栧乯愢柧tomw110 仛俿倧倫傊 | |

|

|

慡堳廤崌乮戝奯岞墍乯 乮暯惉27擭4寧4擔戞55夞桭曕夛椺夛乯 丂丂丂仛俿倧倫傊 |

|

屗揷巵揝岞婻攏憸偲戝奯忛乮2014.5.18乯仛俿倧倫傊 |

|

屗揷巵揝岞婻攏憸偲戝奯忛乮2014.11.11乯仛俿倧倫傊 |

|

|

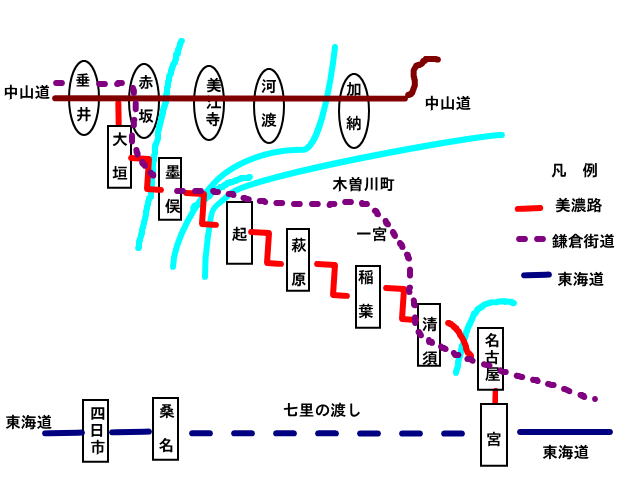

仛(2012擭偺HP嶲徠)丂 仛 埲壓偺帒椏傗夋憸偼丄2009擭乮暯惉19擭10.31乯偺帪偺傕偺乮塇搰乽戝奯乿仺悅堜乯偱偡丅乮嶲徠乯丂丂丂丂 仛俿倧倫傊 旤擹楬 丂乽旤擹楬偲偼丄拞嶳摴悅堜廻偐傜丄戝奯丒杗枔丒婲丒攱尨丒堫応丒惔恵丒柤屆壆偺俈廻傪宱偰丄搶奀摴媨廻乮擬揷乯 丂傊偲懕偔慡挿侾係棦俀係挰乮栺俆俉倠倣乯梋傝偺奨摴丅拞嶳摴偵晅懏偡傞榚奨摴偲偟偰枊晎偺摴拞曭峴偺巟攝壓偵 丂抲偐傟偨摴偱偡丅嵅搉愳乮桲斻愳乯丒杗枔愳乮挿椙愳乯丒嫬愳乮彫孎愳乯丒婲愳乮栘慮愳乯偵搉偟応偑愝偗傜傟丄 丂彨孯傗挬慛捠怣巊側偳偺捠峴偺嵺偵偼丄偄偔偮傕偺慏傪偮側偘偰嶌傜傟偨乽慏嫶乿偑壦偗傜傟偨丅 丂旤擹楬偺尨宆偼姍憅奨摴偲峫偊傜傟偰偍傝丄枖丄娭儢尨偺崌愴偵偍偄偰丄摽愳壠峃偑奙慁偟偨摴偱傕偁傞偙偲 丂偐傜丄峕屗帪戙偵偼乽屼媑椺奨摴乿偲傕屇偽傟偨丅 丂旤擹楬偼搶奀摴偺楅幁摶傗埳惃榩傪搉傞乽幍棦偺搉偟乿偺傛偆側擄強偑斾妑揑彮側偄偨傔丄挬慛捠怣巊傗 丂棶媴巊愡側偳偺奜崙巊愡丄徾側偳偺捒廱丄尃埿傪屩偭偨戝柤峴楍傗屼拑捹峴楍側偳偺摿庩側捠峴偑昿斏偵 丂峴傢傟傞摴偲側偭偰偄偭偨丅乿 乮2014.11.9偺拞擔怴暦偱偼丄婰壇堚嶻怽惪傊楢実嫮壔偲偟偰丄峕屗帪戙偺奜岎巊愡抍丄挬慛捠怣巊偵娭偡傞 婰榐傪崙楢嫵堢壢妛暥壔婡娭乮儐僱僗僐乯偺婰壇堚嶻偵搊榐偝偣傛偆偲偟偰丄戝奯巗傗旻崻巗側偳捠怣巊偵墢 偺偁傞帺帯懱傗柉娫抍懱偱偮偔傞乽挬慛捠怣巊墢抧楢棈嫤媍夛乿偑2014擭11寧俉擔丄嶉嬍導愳墇巗偱憤夛 傪奐偄偨丅2016擭偺擔娯椉崙偵傛傞嫟摨怽惪傪栚巜偟丄楢実嫮壔傪妋擣偟偨丅憤夛偵偼丄捠怣巊偺廻攽抧 側偳崙撪16帺帯懱偑弌惾丅婰壇堚嶻偺怽惪懳徾偲側傞暥彂傗奊姫暔傪暥壔嵿側偳偐傜慖傃丄椺擭俀寧傑偱 偵崙撪岓曗偺堦師儕僗僩傪嶌惉丅挬慛捠怣巊偼枊晎偺彨孯廇擟側偳偺嵺偵寁侾俀夞丄擔杮傪朘傟偰偍傝丄 桭岲娭學堐帩傗暥壔岎棳偵栶妱傪壥偨偟偨丅乯

|

|

旤擹楬儅僢僾 丂丂(仛倂倕倐旤擹楬嶲徠)丂丂乮仛姍憅奨摴嶲徠乯丂仛俿倧倫傊 悅堜乣戝奯亖10.5km 戝奯乣杗枔亖8.0km 杗枔乣婲亖9.7km 婲乣攱尨亖3.9km 攱尨乣堫梩亖5.9km 堫応乣惔廎亖5.9km 惔廎乣柤屆壆亖7.9km 柤屆壆乣媨廻亖5.9km 丂丂丂丂丂崌寁俆俈丏俈倠倣 仛 埲壓偺夋憸偼丄2009擭 乮暯惉21擭10.31乯偺帪偺傕偺 乮塇搰乽戝奯乿仺悅堜乯偱偡丅 乮嶲徠乯 丂丂丂丂 仛俿倧倫傊 |

|

戝奯丄嶰捤偺堦棦捤愓丂066 乮旤擹楬偵偼侾俁儢強偺堦棦捤偑愝偗傜傟偨丅乯 仛旤擹楬儅僢僾 |

戝奯廻丂丂068丂暿柤乽悈搒乿偲傕屇偽傟栘慮嶰愳 偵傛傞悈塣偲棨忋岎捠偺敪払偱忛壓挰丄廻応挰 偲偟偰敪揥丅攎徳傪偼偠傔懡偔偺椃恖偑墲棃偟偨丅 |

杮挰摴昗乮嵍峕屗摴丂塃嫗摴乯丂丂072 墲帪偺旤擹楬偑幟偽傟傞丅 |

戝奯廻杮恮愓乮柧帯揤峜峴嵼強愓乯丂076 乮尰嵼偼抾搰夛娰乯 |

慏挰摴昗乮嵍峕屗摴丂塃嫗摴乯丂081 墲帪偺旤擹楬偑幟偽傟傞丅 |

慏挰峘偺廧媑摂戜乮塣壨偺悈栧愳増乯丂087 導巜掕巎愓偱戝奯偺僔儞儃儖 |

墱偺嵶摴寢傃偺抧愇昗丂092 徏旜攎徳乮1644乣1694乯備偐傝偺悈栧愳慏挰峘愓傗 墱偺嵶摴寢傃偺抧婰擮娰側偳偑偁傞丅 |

墫揷偺栘惢忢栭摂丂100 峐悾愳偵偐偐傞墫揷嫶偺惣懁偵偁傞丅偙偙偵墫揷峘 偑偁偭偨丅慏晬丄愒嶁偲嶰戝峘偺侾偮丅 |

儂乕儉丂丂

儂乕儉丂丂