★リンクと主な見所説明 ★Topへ

平城京内の寺など

★西大寺 ★薬師寺 ★大安寺 ★正倉院 ★東大寺 ★興福寺

奈良満彩平城京跡会場と事業スケジュール 奈良満彩平城京跡会場と事業スケジュール  平城京(wikipedia) 平城京(wikipedia) 奈良文化財研究所平城宮跡

平城京は和銅3年(710)飛鳥に近い藤原京(奈良県橿原市)から奈良盆地北端に遷都された。

唐の長安をモデルにして設計され、南北約5キロ東西約6キロ、都の中央北端には「平城宮」が造られた。

平城宮は約1キロ四方の広さで大極殿や朝堂院などの宮殿の他、天皇居住の内裏や周囲には国の役所など

が立ち並んでいた。

平城宮は聖武天皇が恭仁京(くにきょう)など転々として再度平城宮に戻ってきた時作り直したのが

第二次大極殿です。平城宮跡は前期(第一次)と後期(第二次)が東西に並んで整備されている。 奈良文化財研究所平城宮跡

平城京は和銅3年(710)飛鳥に近い藤原京(奈良県橿原市)から奈良盆地北端に遷都された。

唐の長安をモデルにして設計され、南北約5キロ東西約6キロ、都の中央北端には「平城宮」が造られた。

平城宮は約1キロ四方の広さで大極殿や朝堂院などの宮殿の他、天皇居住の内裏や周囲には国の役所など

が立ち並んでいた。

平城宮は聖武天皇が恭仁京(くにきょう)など転々として再度平城宮に戻ってきた時作り直したのが

第二次大極殿です。平城宮跡は前期(第一次)と後期(第二次)が東西に並んで整備されている。

その他 ★Topへ

★奈良(なら)国立博物館 ★世界遺産)  動画で見る平城宮跡会場(HP)

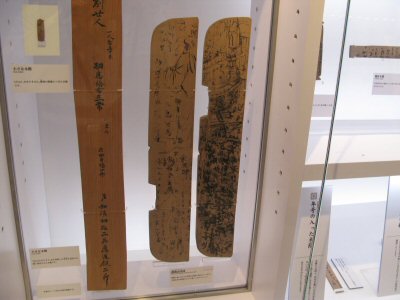

★奈良文化財研究所木簡(もっかん)データベース

木簡に書かれた文字を入力すると、その文字が書かれた木簡を検索することができます。

木簡の写真(一部)と説明文を読むことができます。

★平城宮跡資料館

出土したさまざまな遺物や、建物の復元模型を展示しながら、平城宮についてわかりやすく説明

しています。毎年発掘調査の速報展を開催しています。

★平城宮跡遺構展示館

発掘調査で見つかった遺構をそのまま見ることができるほか、第一次太極殿や内裏の復元模型を

展示しています。公開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。

★朱雀(すざく)門 (間口25m、奥行き10m、高さ22m)

平城京入り口の羅城門から北へ3.7キロの朱雀(すざく)大路の突き当たりにある平城宮の正門が

朱雀門。元旦や外国使節の送迎の際に儀式が行われたほか、都の男女が集まって恋の歌をかけ

合うのを天皇が見るというイベントもここで行われた。なお宮殿から見て右が右京、左が左京。

★東院庭園

平城宮東南隅で発掘された奈良時代の庭園跡。池周囲の建物のほか、池底の玉石敷、高さ1.2m

の立石をおく豪快な築山(つきやま)石組などが見つかっています。

公開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。 ★Topへ 動画で見る平城宮跡会場(HP)

★奈良文化財研究所木簡(もっかん)データベース

木簡に書かれた文字を入力すると、その文字が書かれた木簡を検索することができます。

木簡の写真(一部)と説明文を読むことができます。

★平城宮跡資料館

出土したさまざまな遺物や、建物の復元模型を展示しながら、平城宮についてわかりやすく説明

しています。毎年発掘調査の速報展を開催しています。

★平城宮跡遺構展示館

発掘調査で見つかった遺構をそのまま見ることができるほか、第一次太極殿や内裏の復元模型を

展示しています。公開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。

★朱雀(すざく)門 (間口25m、奥行き10m、高さ22m)

平城京入り口の羅城門から北へ3.7キロの朱雀(すざく)大路の突き当たりにある平城宮の正門が

朱雀門。元旦や外国使節の送迎の際に儀式が行われたほか、都の男女が集まって恋の歌をかけ

合うのを天皇が見るというイベントもここで行われた。なお宮殿から見て右が右京、左が左京。

★東院庭園

平城宮東南隅で発掘された奈良時代の庭園跡。池周囲の建物のほか、池底の玉石敷、高さ1.2m

の立石をおく豪快な築山(つきやま)石組などが見つかっています。

公開、休館日とも平城宮跡資料館と同様。 ★Topへ

大極殿(★動画で見る大極殿) ★Topへ

天皇の即位儀礼や外国使節との面会などが行われた平城宮の中心的な建物。

幅約44m、奥行き約20m、高さ約27mの威容が9年かけて復元されました。

直径70cmある朱色の柱44本を備え、約9万7000枚の瓦が並ぶ屋根に金色の鴟尾(しび)が

据え付けられています。

内部には天皇が儀式の際に座った高御座(たかみくら)を実物大で再現。約7m四方の基壇の上に

高さ約7・5mの八角形の屋形が立ち、その中に玉座があります。

大極殿内側の白壁には、東に青龍、西に白虎、南に朱雀(すざく)、北に玄武の四神や十二支、風雲

が、日本画家の上村淳之氏により描かれています。

奈良満彩平城京跡事業スケジュール 奈良満彩平城京跡事業スケジュール

平城京 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照 ★Top

平城京 朱雀門平城京は、奈良時代の日本の首都。所謂「奈良の都」である。

唐の都「長安」や北魏洛陽城等を模倣して建造されたとされ、現在の奈良県奈良市及び大和郡山市

近辺に位置していた。

歴史

藤原京から平城京への遷都は707年(慶雲4年)に審議が始まり、708年(和銅元年)には元明天皇に

より遷都の詔が出された。しかし、710年(和銅3年)3月10日 (旧暦)に遷都された時には、内裏と

大極殿、その他の官舎が整備された程度と考えられており、寺院や邸宅は、山城国の長岡京に遷都す

るまでの間に、段階的に造営されていったと考えられている。

740年(天平12年)、恭仁京や難波京への遷都によって平城京は一時的に放棄されるが、745年

(天平17年)には、再び平城京に遷都され、その後784年(延暦3年)、長岡京に遷都されるまで74年

間都が置かれ政治の中心地であった。山城国に遷都したのちは南都(なんと)とも呼ばれた。

810年(弘仁元年)9月6日、平城上皇によって平安京を廃し平城京へ再び遷都する詔が出された。

これに対し嵯峨天皇が迅速に兵を動かし、9月12日、平城上皇は剃髪した(薬子の変)。

これによって平城京への再遷都は実現することはなかった。

元興寺 ★Top

6世紀末、蘇我馬子により建立された日本最古の寺といわれる法興寺(飛鳥寺)が平城遷都

により奈良に移り、元興寺と名を改めた。現存する建物は僧坊遺構の極楽堂と禅室のみで、

ともに国宝。極楽堂と禅室屋根の一部には飛鳥時代・奈良時代の瓦や構造材にも当初のもの

が今もなお使われており、収蔵庫には様々な国宝や重文が保存されている。

1998年12月、古都奈良の文化財として世界遺産に登録された。

元興寺(wikipedia) 元興寺(wikipedia)  元興寺 元興寺  元興寺(公式HP) 元興寺(公式HP)

奈良町 ★Top

元興寺旧境内を中心とした地域。江戸時代の末から明治時代にかけての町屋の面影を今に

つたえている。地域内には「奈良町資料館」「奈良市ならまち格子の家」「今西家書院」

など門前町として栄えた奈良町の佇まいを今に伝える施設が多く佇んでいる。

奈良町(wikipedia)

----------------------------------------

猿沢の池

興福寺五重塔が水面に影を映すたたずまいは、奈良公園を代表する景観の一つ。

興福寺の放生池として作られたもので、周囲は360mある。 奈良町(wikipedia)

----------------------------------------

猿沢の池

興福寺五重塔が水面に影を映すたたずまいは、奈良公園を代表する景観の一つ。

興福寺の放生池として作られたもので、周囲は360mある。

( 関連するホームページ一欄) 関連するホームページ一欄) |

関連するホームページ一欄)

関連するホームページ一欄)

ホーム

ホーム